- Общие сведения

- Образование

- Отдел по учебной работе и учебно-методической деятельности

- Информация для студентов выпускных курсов

- Бакалавриат

- Магистратура

- Учебные планы

- Академический календарь

- Рабочие программы

- Студенческие практики

- Результаты самообследования

- Локальные учебные нормативные документы

- Дополнительное образование

- Электронная информационно-образовательная среда

- Программы аттестационных испытаний

- Порядок перевода обучающихся из других вузов в Филиал для обучения по программам бакалавриата

- Трудоустройство

- Библиотека

- Наука

- Студенческая жизнь

- Поступающим

- Общие сведения, преимущества

- Олимпиада Филиала для школьников

- Универсиада

- «Школы юных» МГУ

- Информация для школьников

- Поступающим в бакалавриат

- Поступающим в магистратуру

- Часто задаваемые вопросы

- Обратная связь

- Объявления для поступающих

- Пособия для поступающих

- Порядок перевода обучающихся из других вузов в Филиал для обучения по программам бакалавриата

- Подготовительные курсы

- Контакты

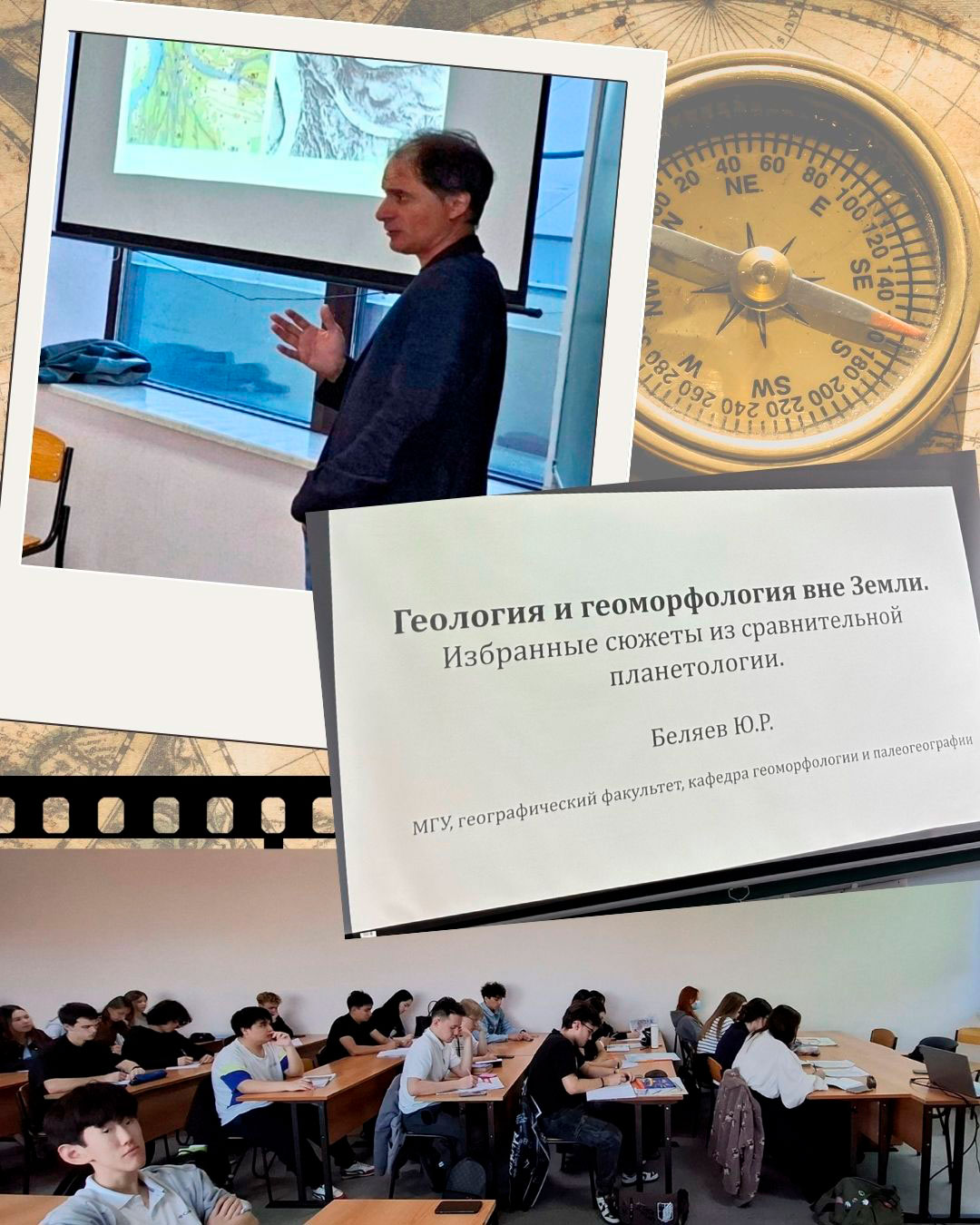

В Казахстанском филиале состоялась открытая лекция доцента географического факультета МГУ Юрия Ростиславовича Беляева

25 сентября 2025 года в рамках фестиваля «Наука 0+» в Казахстанском филиале МГУ прошла открытая лекция доцента кафедры геоморфологии и палеогеографии ландшафтов географического факультета МГУ, кандидата географических наук Юрия Ростиславовича Беляева на тему «Геология и геоморфология за пределами Земли: избранные сюжеты из сравнительной планетологии».

В лекции приняли участие преподаватели и студенты кафедр экологии и природопользования и математического моделирования. Аудитория отметила доступность изложения сложного материала и наглядность иллюстраций: демонстрировались спутниковые снимки, цифровые модели рельефа и схемы, позволяющие сопоставлять геоморфологические процессы на Земле и на других небесных телах.

Особый акцент был сделан на том, почему для экологов, геологов и геоморфологов принципиально важно понимать рельеф и геологическое строение разнообразных объектов Солнечной системы - планет, их спутников, астероидов и кометных ядер. Сравнительный анализ внеземных ландшафтов помогает по-новому взглянуть на общие закономерности формирования поверхности, оценивать роль внешних и внутренних факторов рельефообразования, а также корректнее интерпретировать данные дистанционного зондирования при решении прикладных задач экологии.

Лектор представил краткий обзор степени изученности тел Солнечной системы и остановился на современных методах исследования их поверхности. Рассматривались возможности мультиспектральной и гиперспектральной съемки, радиолокации, стереофотограмметрии и построения высокоточных цифровых моделей рельефа, а также вопросы верификации данных и сопоставления результатов разных миссий и сенсоров. Отмечалось, что развитие методов обработки больших массивов данных и машинного анализа существенно расширяет потенциал сравнительной планетологии.

Отдельный раздел был посвящен «сюжетам» геологической истории и особенностям строения поверхности отдельных планетных тел - прежде всего Марса, а также некоторых спутников планет-гигантов. Обсуждались признаки древней вулканической активности, следы возможной деятельности воды и льда, формы, связанные с криовулканизмом и тектоническими процессами, и их интерпретация в контексте эволюции планетарных оболочек. На конкретных примерах демонстрировалось, как сопоставление земных и внеземных аналогов позволяет уточнять механизмы формирования рельефа и предсказывать геологические условия в труднодоступных районах.

В заключение Юрий Ростиславович подчеркнул междисциплинарную ценность сравнительной планетологии: ее методы и подходы оказываются полезны как для фундаментальных исследований, так и для практико-ориентированных задач.